艺术上云端,魅力新体验

【热点观察】

作者:张成(媒体人、艺术学博士)

云演出、云直播、云录制、云展览……一场新冠肺炎疫情,把大量艺术活动“赶上云端”。这种看似无奈的应急之举,其实是技术进步以及这些年艺术与技术相互融合的结果,它让习惯于线下看演出、看展览、看电影的观众,获得了一种全新的审美体验。未来,随着5G时代的到来,云端上的艺术可能会更加精彩,甚至可能带来文艺形态的变化。

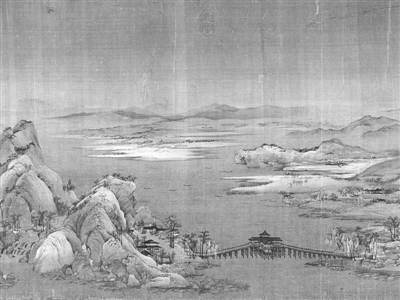

故宫线上展览的王希孟《千里江山图》 资料图片

人群外出受限,大型线下艺术活动取消。突如其来的新冠肺炎疫情,不仅影响到人们的日常生活,也深刻影响着文化艺术活动。近一段时间,在线图书馆、在线博物馆、在线剧院纷纷涌现,云直播、云综艺、云展览层出不穷。

云技术是指在广域网或局域网内将硬件、软件、网络等系列资源统一起来,实现数据的计算、储存、处理和共享的一种托管技术,其特点是能够实现对海量数据信息的存储和管理。借助于云技术,线下的艺术活动(包括创作、交流、互动)可以直接搬到网上,艺术家与观众可以在一个虚拟的世界里进行交流,从而开拓出全新的艺术空间。

国博网上展厅《大唐风华》中展出的三彩男立俑 资料图片

让制作变得更“简单”

没有舞台灯光,没有现场观众,没有专业录音设备,节目嘉宾凭借一部手机在家里就可以参与节目录制。疫情导致大部分综艺节目无法在线下录制,但横空出世的“云录制”,不仅像及时雨一样救了急,也让很多文艺工作者和观众耳目一新。

采用“云录制”模式,节目嘉宾、观众、节目工作人员虽然“天各一方”,但可以在虚拟的空间中一起工作,共同完成节目创作。比如,近日《歌手·当打之年》组织艺人在北京、上海、东京等不同城市完成演唱录制,大众评审通过网络实时观看并投票;《声临其境3》则与嘉宾视频连线,同时邀请素人进行视频配音。据不完全统计,疫情暴发后,除上述两档节目,还有《见字如面》《天天向上》《我是大明星》《王牌对王牌》《嘿!你在干嘛呢?》等近20档综艺节目采取了“云录制”的方式。可以说,在“云端”创作已经成为抗疫期间综艺节目制作的主要方式。

相较于线下录制,“云录制”带来的最大改变是快捷高效,比如《嘿!你在干嘛呢?》从创意产生到素材拍摄再到剪辑成片仅用了不到50个小时,《天天云时间》从录制到后期制作再到播出,仅用了30个小时。虽然“云录制”对技术的要求较高,远程沟通的成本也会增加,但省下了场地和时间成本,整体而言,“云录制”让综艺节目的制作成本大大降低。

除了综艺节目,舞台艺术、音乐会等不少艺术形式,也在抗疫期间开启了“云端创作模式”。日前,京剧《光绪之死》的演员拉了一个群,并开启视频群聊功能,在群里进行排练。每天下午两点到四五点,演员们开始“云坐排”——在群里一起对台词,导演会在群里逐字逐句地进行指导,鼓师参与记录。大型民族管弦乐《中轴》近日也在网上举办了远程策划会,其音乐总监叶小纲等主创人员分布在西安、成都、武汉、北京等地,但在网上讨论得非常热闹,“一上线就开始工作,一点时间都不浪费”。

在“云端”进行创作,虽然是文艺机构和艺术家们的无奈之举,但不得不说,这在某种程度上实现了文艺创作流程的创新,大大节省了时间、提高了效率,让艺术创作变得更加“简单”。

把艺术带到你身边

疫情把大家“困”在了家中,但艺术却来到了我们身边。经历过18年前非典的人或许还记得,当年“宅”在家里比今天“宅”在家里要无聊得多,因为没有那么多的艺术活动可以居家参与。技术的进步,降低了文艺创作、作品发布传播以及艺术接触的门槛,让文艺作品空前丰富,让群众享受艺术服务空前便捷。所以,这次居家抗疫期间,每个人仅凭一部手机,就可以看电影、看展览、看戏、听音乐,日子比18年前有趣得多。

为应对新冠肺炎疫情,全国各大博物馆、美术馆纷纷选择临时闭馆,而“云展览”也同步开展,展品更多,场景则更丰富。比如,故宫博物院推出了“VR故宫”“全景故宫”“云”游故宫观展,观众“游”故宫不用再忍受摩肩接踵的排队之苦;敦煌研究院推出了“云游敦煌”系列展,观众不用远赴敦煌,仅凭一部手机,就可以躺在自家的床上全方位欣赏莫高窟一年四季的美景。

“云展览”展示的不仅是藏品的图片,更是一种新的观展体验。尽管在线观赏,无法体会线下展览的真实感,但能看到更多在线下难得一见的稀世珍品,并且可以对展品的细节静心细品。比如,在敦煌研究院VR线上展厅,观众就可以看到平时难得一见的莫高窟第217窟、285窟和322窟三大经典代表性洞窟。在故宫线上展览的“故宫名画记”中,王希孟的《千里江山图》可以看清山间的房屋,赵佶的《听琴图》人物神态尽收眼底,韩滉的《五牛图》甚至可以看清牛眼睛上的睫毛。

传统的文化艺术,之所以有些小众,某种程度上是因为传播渠道有限。互联网及云技术的出现,为文艺作品开辟了无限的传播空间和传播渠道,从而大大刺激了文艺生产力。细心的读者会发现,疫情暴发后,各种抗疫主题的美术作品、书法作品、剪纸作品、音乐作品以及各种诗歌、快板、短视频等呈现井喷之势,只要有一部手机,几乎人人都可以从事文艺创作并“发表”自己的作品。这些文艺作品的质量如何暂且不论,但由此带来的艺术民主和“百花齐放,百家争鸣”的场面,却是不争的事实。

为行业带来新改变

这次疫情改变了很多行业原来的发展轨迹,也让艺术“攀上云端”并大放异彩。疫情过后,艺术行业是否会凭借技术的赋能,像在线教育、生鲜电商等迎来爆发式增长?传统的艺术形态和生产创作模式是否会迎来转型升级的机会?

艺术与科技从来都是密不可分、相辅相成的。云技术的介入,肯定会对艺术产生影响。以综艺节目为例,尽管形式相对单一,录制模式简陋,但云录制的确实现了跨屏互动等形态创新,为文艺传播形式提供了不同的选择。近几年,综艺节目制作成本居高不下,市场竞争激烈,疫情过后,云录制甚至云直播会不会成为节目制作常态化的解决方案?从目前来看,这很可能成为综艺节目未来发展的一个方向。网络综艺刚出现时“没多少人看得上”,可没几年就与电视综艺分庭抗礼,再过几年,云综艺又何尝不能在综艺领域三分天下有其一呢?

再说云展览。目前,云展览刚刚起步,由于技术、版权等方面的原因,还存在着画质不清晰、用户体验不好等问题,但业界的共识是,云展览未来会有很大的成长空间,将成为博物馆、美术馆等艺术机构重要的业务板块,甚至会改变未来博物馆、美术馆的存在形态。正如中央美术学院艺术管理与教育学院特聘教授亚历山大·科赫所指出的:“数字博物馆已经不再是我们曾认为的作为实体博物馆的额外补充,而是已经成为展览分类里的独立一项。”

至于舞台艺术,所谓的“云创作”,目前仅仅是创作人员利用云平台进行在线沟通交流,“云演出”也不过是把录制好的作品放到云平台上供大家点播。随着5G时代的到来和AR(增强现实技术)、VR(虚拟现实技术)的日益成熟,未来人们是否在家里就能获得同在剧场一样的观赏体验?如果那样的话,势必会改变剧场的形态,产生真正的“云端剧场”。

《光明日报》( 2020年03月04日13版)